PUBLICATIONS

GCSnews 22/2019 (März 2019)

NRW-Ministerin Pfeiffer-Poensgen am JSC zu Besuch

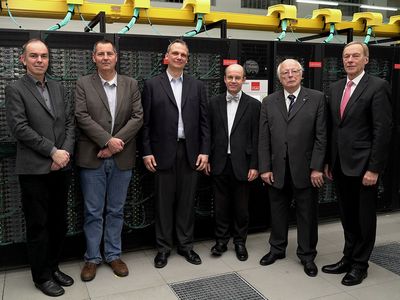

Am 22. März besuchte die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Poensgen, das Forschungszentrum Jülich und war für eine knappe Stunde auch im Jülich Supercomputing Centre (JSC) zu Gast. Hier informierte sie sich über den neuen Supercomputer JUWELS, der im Rahmen der SiVeGCS-Förderung zur Hälfte mit Landesmitteln finanziert wurde. Prof. Thomas Lippert, Leiter des JSC, erläuterte ihr die jahrzehntelange Expertise und Kompetenz des Forschungszentrums auf dem Gebiet des Supercomputings. Zudem stellte er Pläne vor, wie die Kompetenzen des Forschungszentrums auf den Gebieten des Höchstleistungsrechnens, des maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz (KI) für den Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier genutzt werden können. Ergänzend dazu zeigte Prof. Kristel Michielsen (JSC) auf, wie in Jülich neue Quantentechnologien erforscht werden und welche Rolle das Quantencomputing im JSC spielt. Weitere Informationen

Vor dem JSC-Höchstleistungsrechner JUWELS stellten sich dem Fotografen (v. l.): Prof. Thomas Lippert (Leiter JSC), Dr. Johann Schulenburg (Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW), Prof. Sebastian M. Schmidt (Mitglied des FZJ-Vorstands), NRW Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, Prof. Wolfgang Marquardt (Vorstandsvorsitzender Forschungszentrum Jülich) und Prof. Kristel Michielsen (JSC).

Wechsel im Direktorium des LRZ

Anfang Februar fand am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) der offizielle Wechsel im LRZ-Direktorium statt. Die langjährigen ehemaligen Mitglieder des Direktoriums und früheren Leiter des LRZ, Prof. Dr. Heinz-Gerd Hegering (1989-2008) und Prof. Dr. Arndt Bode (2008-2017), wurden in festlichem Rahmen offiziell verabschiedet. Im LRZ-Direktorium willkommen geheißen wurden deren Nachfolger, Prof. Dr. Martin Schulz, Inhaber des Lehrstuhls für Rechnerarchitektur und Parallele Systeme der TU München, und Prof. Dr. Thomas Seidl, Inhaber des Lehrstuhls für Datenbanksysteme und Data Mining der LMU München. Dem Direktorium gehören außerdem, wie bisher, Prof. Dr. Hans-Joachim Bungartz (Institut für Informatik der TU München) sowie Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller (Institut für Informatik der LMU München) an, der auch den Vorsitz des LRZ-Direktoriums innehat.

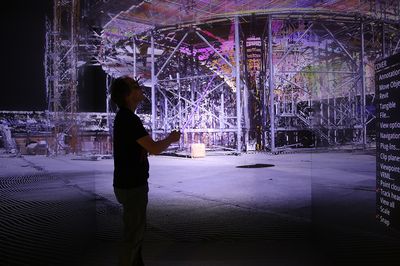

HLRS ist „Stütze“ beim Bau von Stuttgart 21

Visualisierung einer S21-Kelchstütze in der HLRS-Cave.

Copyright: HLRSIm Bahnprojekt Stuttgart 21 nehmen die sogenannten Kelchstützen eine zentrale Rolle ein: Sie tragen künftig das Bahnhofsdach und lassen mithilfe der so genannten Lichtaugen das Tageslicht in die Tiefen des unterirdischen Bahnhofs strömen. Der gebogene Körper erfordert eine präzise Anordnung des Bewehrungsstahls und der formgebenden Schalung, um den eingegossenen Beton optimal zu verstärken. Im Vergleich zu konventionellen Stützsäulen stellt die außergewöhnliche Geometrie für Bauingenieure eine ungleich größere Herausforderung dar und bedarf neben einer sorgfältigen Planung auch die effektive Kommunikation zwischen Auftraggeber, Bauherr, Planern und Architekten. Um das zu gewährleisten, beauftragte die Deutsche Bahn AG das Höchstleistungsrechen¬zentrum Stuttgart (HLRS) mit der 3D-Visualisierung einer Kelchstütze. Mit Hilfe von CAD-Daten und durch Laserscans erhobene Punktwolken entwarfen die Mitarbeiter am HLRS ein interaktives 3D-Modell für die CAVE, einer begehbaren Umgebung für Virtuelle Realität. Bei mehreren Meetings konnten sich alle Beteiligten so ein viel besseres Bild von dem komplexen Bauwerk machen, Probleme in der Planung identifizieren und effektiv gegensteuern. Weitere Informationen

HPC Optimisation and Scaling Workshop in Jülich

Vom 18. bis 22. Februar fand am Jülich Supercomputing Centre (JSC) ein HPC Optimisation and Scaling Workshop auf den Superrechnern JUWELS und JURECA statt, der großen Anklang bei den Teilnehmern fand. Der Workshop umfasste eine Schulung durch Mitarbeiter der Fa. Intel und des JSC zum Einsatz von Werkzeugen zur Leistungsanalyse paralleler Anwendungen. Zusätzlich wurde den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, in kleinen Gruppen eigene Anwendungen für groß angelegte Simulationen zu optimieren. Unterstützung erhielten sie dabei von zahlreichen JSC-Mitarbeitern. Bereits vor dem Workshop wurde den Teilnehmern angeboten, die Anwendungen auf ihre Performance vom JSC-Support-Team untersuchen zu lassen, um vorab Verbesserungsstrategien festzulegen. Durch Optimierungen konnten bei drei hybriden Codes Skalierungsläufe auf bis zu 2048 Rechenknoten gezeigt werden. Eine weitere Anwendung demonstrierte auch wirkungsvoll das modulare Supercomputing, indem sie JURECA-Cluster- und Boosterknoten kombiniert für Simulationen nutzte. Für weitere Hilfestellungen stehen die Kollegen vom JSC auch über den Workshop hinaus zur Verfügung. Weitere Informationen

Big-Data-Projekt stärkt Innovationsstandort Stuttgart

Das HLRS betreibt seit Ende 2016 mit der Cray Urika-GX eines der weltweit ersten Systeme, das die Verarbeitung und Analyse riesiger, komplexer Datensätze möglich macht. Das vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst (MWK) geförderte Big-Data-Projekt CATALYST unterstützt dabei insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg, die Urika-GX Plattform effektiv zu nutzen. Das Ziel: herausfinden, wie die Hardware praxisnah und nutzbringend im Bereich der Höchstleistungsdatenanalyse (HPDA) eingesetzt werden kann, um den Innovationsstandort Stuttgart zu stärken. Zu den Nutzern gehört unter anderem das Stuttgarter Software-Unternehmen nFrames. Mit dem Urika-GX System konnten die Entwickler der weltweit eingesetzten Kartierungssoftware SURE aus nahezu 8.000 Luftaufnahmen ein 3D-Modell von einem 76 Quadratkilometer umfassenden Gebiet der US-Metropole San Francisco rekonstruieren. Während die Verarbeitung eines derart großen Datensatzes auf den leistungsstärksten Computern der Softwareschmiede rund drei Monate benötigt hätte, konnte das gesamte 3D-Modell dank der Cray Urika-GX innerhalb von drei Tagen fertig gestellt werden.

LOFAR veröffentlicht neue Himmelskarte

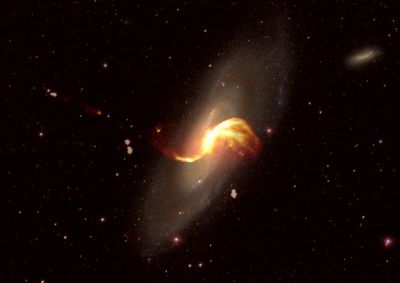

Die nahegelegene Spiralgalaxie M106 in einem optischen Bild, mit LOFAR-Radioemission überlagert. Die hellen Funkstrukturen im Zentrum der Galaxie sind keine echten Spiralarme, sondern vermutlich auf die Aktivität aus dem zentralen supermassiven Schwarzen Loch der Galaxie zurückzuführen.

Copyright: Cyril Tasse / LOFAR Surveys TeamEin internationales Team von mehr als 200 Astronominnen und Astronomen aus 18 Ländern hat die erste Karte einer Himmelsdurchmusterung von bisher unerreichter Empfindlichkeit mit dem Radioteleskop "Low Frequency Array" (LOFAR) veröffentlicht. Die Karte enthüllt Hunderttausende unbekannter Galaxien und wirft ein neues Licht auf Forschungsgebiete wie Schwarze Löcher, interstellare Magnetfelder und Galaxienhaufen. LOFAR ist ein riesiges europäisches Netzwerk von Radioteleskopen mit 100.000 Einzelantennen, die über ein Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz miteinander verbunden sind. Es arbeitet in bisher weitgehend unerforschten Frequenzbereichen von ca. 10-80 MHz und 110-240 MHz. In Deutschland gibt es sechs Messstationen, eine davon befindet sich auf dem Campus des Forschungszentrums Jülich. LOFAR produziert enorme Datenmengen, die übertragen, gespeichert und analysiert werden müssen. Das Jülich Supercomputing Centre (JSC), eines der LOFAR-Datenzentren, beherbergt nahezu 15 Petabyte an LOFAR-Daten und managt den Daten-Netzwerkverkehr zwischen den deutschen LOFAR-Stationen und zum zentralen LOFAR-Rechner in Groningen. Ein Teil der Auswertungen der LOFAR-Daten für die neue Himmelskarte erfolgte auf den Rechnern JURECA und JUWELS am JSC. Weitere Informationen

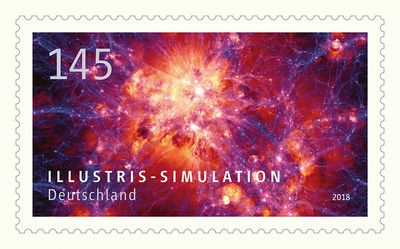

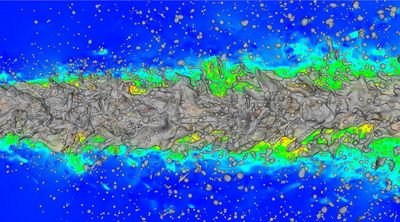

Illustris-Simulation auf Briefmarke

Im Dezember 2018 gab die Deutsche Post in der Sonderpostwertzeichen-Serie „Astrophysik“ zwei neue Briefmarken heraus. Eine davon zeigt „Illustris“, die erste Computersimulation, bei der die Galaxienentstehung in einem riesigen Raumbereich mit sehr hoher Genauigkeit simuliert wurde. „Illustris“ zeigt die Entstehungsgeschichte von etwa 50.000 Galaxien. Möglich wurde die Simulation durch den von Astrophysiker Volker Springel und seiner damaligen Gruppe am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) entwickelten Code AREPO, und als Systemplattformen für die Berechnungen dienten u. a. der Höchstleistungsrechner SuperMUC des Leibniz-Rechenzentrums in Garching sowie der Höchstleistungsrechner des HLRS in Stuttgart. Weitere Informationen

SuperMUC-Projekt mündet in Planetariumsshow im Deutschen Museum

Was geschah nach dem Urknall? Wie entstehen Sterne und Galaxien? Welche Rolle spielt dabei die Dunkle Materie? Um zu verstehen, wie sich unser Universum entwickelt, haben Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München unter Leitung von PD Dr. Klaus Dolag aufwendige und spektakuläre Simulationen erstellt. Für das „Magneticum-Projekt“ waren dem LMU-Team auf dem LRZ-Höchstleistungsrechner SuperMUC mehr als 100 Millionen CPU-Kernstunden an Rechenzeit zur Verfügung gestellt worden. Daraus ist nun eine neue Fulldome-Show entstanden, die ab März 2019 täglich im Planetarium des Deutschen Museums gezeigt wird. Weitere Informationen

Foto: Ausschnitt aus der neuen Planetariumsshow des Deutschen Museums: In der Fulldome-Kuppel über dem Sternenprojektor sieht man die Simulation von Galaxien in Bewegung.

Neue GCS Feature Stories

Im 1. Quartal 2019 wurden insgesamt vier von der GCS-PR-Abteilung ausgearbeitete „GCS Feature Stories“ über die Online-Science-News-Plattform EurekAlert der Presse zur Weiterverwendung angeboten. Jede Story wurde mehrere Tausend Male aufgerufen.

Optimierung der Einspritzung dank Supercomputing

Simulation einer Dieseleinspritzung. Die Flüssigkeitsoberfläche ist grau dargestellt, die Hintergrundfarbe zeigt die Fluidgeschwindigkeit.

Copyright: Universität der BundeswehrVon der Landwirtschaft bis hin zur Automobilindustrie, das Zerstäuben von Flüssigkeiten kommt in zahlreichen Prozessen in der Industrie wie im Alltag vor, weshalb fortlaufend an der Optimierung des Einspritzprozesses gearbeitet wird. Im realen Experiment ist jedoch mitunter schwer detailliert zu beobachten, wie Flüssigkeitsstrahlen im Verlauf auseinanderbrechen. Simulation am Supercomputer macht dies möglich. Ein Forscherteam der Universität der Bundeswehr unter Leitung von Prof. Markus Klein nutzte den LRZ-Höchstleistungsrechner SuperMUC für Fluiddynamiksimulationen, um die komplexen Vorgänge eines Flüssigkeitsstrahles akkurat und effizient zu modellieren (Link: www.gauss-centre.eu/jet_atomization). Die Ergebnisse des Teams wurden im Januar 2019 mit der Bebilderung der Titelseite des Journals Journal of Fluid Mechanicsgewürdigt. Weitere Informationen

Hazel Hen unterstützt Forscher bei der Untersuchung zweidimensionaler Materialien

Zur Entwicklung neuer Materialien greifen Forscherinnen und Forscher heutzutage immer häufiger auf das Zusammenspiel von Simulation und Experiment zurück. Wenn Materialien neue Eigenschaften hinzugefügt werden sollen, muss das Material auf atomarer Ebene verstanden werden. Angeleitet von Dr. Arkady Krasheninnikov vom Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), hat ein Forscherteam unter Nutzung des HLRS-Höchstleistungsrechners Hazel Hen grundlegende Fragen über die Eigenschaften von gewissen 2D-Materialien beantwortet, die im Januar 2019 im Wissenschaftsjournal Nature erschienen sind. Weitere Informationen

Internationales Forscherteam berechnet das Klima der Zukunft

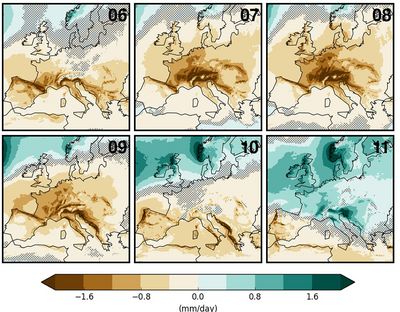

Änderung der monatlichen Niederschläge (hier: Monate Juni-November) des Zeitraums 2080–2099 im Vergleich zu 2000–2019.

Copyright: Leduc et al., 2019Viele der größten Städte der Welt sind an den Küsten oder an Flüssen angesiedelt. Für die Menschheit spielte und spielt Wasser eine wichtige Rolle, aber – als Naturgewalt - birgt es auch potenzielle Gefahren, z. B. durch Hochwasser, den langfristigen Anstieg des Meeresspiegels oder durch Trockenheit und Dürre.Ein deutsch-kanadisches Forscherteam unter Leitung von Prof. Dr. Ralf Ludwig der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat das Auftreten meteorologischer Extreme und deren Auswirkungen auf die Hydrologie in Bayern und Québec unter dem Einfluss des Klimawandels untersucht. Hierzu simulierte das Team auf dem LRZ-Höchstleistungsrechner SuperMUC das Klima über den Zeitraum von 150 Jahren (1950 bis 2100). Die Ergebnisse wurden im Februar 2019 in der Fachzeitschrift Journal of Applied Meterology and Climatology publiziert. Weitere Informationen

Forscherteam beobachtet Elektronen während chemischer Reaktionen in Echtzeit

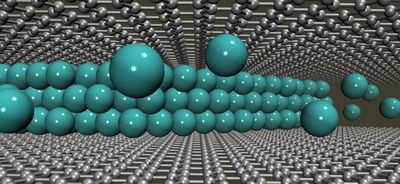

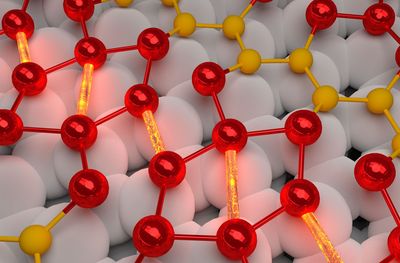

Eine Darstellung der optisch angeregten Indium-Drähte.

Copyright: Universität Paderborn / Dr. Andreas LückeForscher des Fritz-Haber-Instituts Berlin und der Universität Paderborn haben zum ersten Mal die Änderung der Elektronenstruktur während einer chemischen Reaktion „in Echtzeit“ beobachtet. Die zeitaufgelösten Messungen der Elektronenenergien und -impulse konnten durch Modellierung auf den HPC-Ressourcen des HLRS unter Leitung von Prof. Dr. Wolf Gero Schmidt der Bildung einer chemischen Bindung zugeordnet werden. Die Ergebnisse sind im November 2018 in der renommierten Fachzeitschrift Science erschienen. Weitere Informationen

-Regina Weigand