PUBLICATIONS

GCSnews 23/2019 (Juni 2019)

Diese GCSnews als pdf-Datei herunterladen

Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller ist neuer GCS-Vorstandsvorsitzender

Seit Mai 2019 ist Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller der neue Vorstandsvorsitzende des Gauss Centre for Supercomputing. In einer turnusmäßig anberaumten Versammlung wurde der Leiter des Leibniz Rechenzentrums (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching von den GCS-Mitgliedern in dieses Amt gewählt. Prof. Kranzlmüller tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Michael M. Resch (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart/HLRS) an, der fortan zusammen mit Prof. Dr. Thomas Lippert (Jülich Supercomputing Centre/JSC) als sein Stellvertreter fungiert. Die Amtszeit des GCS-Vorstandes beträgt gemäß Statuten zwei Jahre. (Weitere Informationen)

GCS-Supercomputer liefern Beitrag zum ersten Foto eines Schwarzen Lochs

Im April 2019 veröffentlichte ein internationales Forscherteam das erste jemals festgehaltene Bild eines Schwarzen Lochs. Diesem wissenschaftlichen Meilenstein war die langjährige Kooperation Hunderter Forscher und das Zusammentragen und Auswerten von riesigen Datenmengen vorausgegangen. Einer der Co-Autoren der ersten Ergebnisse, die jüngst in den Astrophysical Journal Letterspubliziert wurden, ist Prof. Dr. Luciano Rezzolla von der Goethe-Universität Frankfurt. Als Leiter von zwei GCS-Simulationsprojekten, die auf den GCS-Supercomputern SuperMUC am LRZ und Hazel Hen am HLRS durchgeführt wurden, kreierten er und sein Team ein Modell, welches das Plasma beschreibt, das ein in der Mitte der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Riesengalaxie Meissner 87 (M87) befindliches Schwarzes Loch umgibt. Die Frankfurter Wissenschaftler entwickelten zudem eine Datenbank synthetischer Aufnahmen von schwarzen Löchern unter variierenden Bedingungen, um sie mit den experimentell gewonnenen Beobachtungen auf deren Genauigkeit abzugleichen. Dank der Rechenkapazitäten der HLRS- und LRZ-Supercomputer sowie des LOEWE-Clusters im CSC in Frankfurt gelang es Prof. Rezzolla und seinem Team, die Dynamik des Plasmaflusses im Inneren der M87-Galaxie zu modellieren. Das jüngst veröffentlichte erste Bild, das jemals von einem Schwarzen Loch aufgenommen werden konnte, entstand durch acht auf der ganzen Welt verteilten, mit Hilfe der sogenannten Interferometrie zusammengeschalteten Radioteleskopen. Dieses Verfahren erlaubte die Konstruktion eines virtuellen Teleskops so groß wie die Erde, das eine zweimillionenfache Vergrößerung erreichte: das Event Horizon Telescope (EHT). Das Resultat: ein schwarzer Fleck, umgeben von einem leuchtenden, ungleichmäßigen Ring—ein Schwarzes Loch. Die für die verschiedenen Situationen vorab produzierten zehntausende Bilder sahen sich größtenteils sehr ähnlich - das reale Bild gleicht diesen auf der Basis der Allgemeinen Relativitätstheorie erstellten Simulationen aufs Haar. „Die Möglichkeit, den Plasmafluss nahe des Schwarzen Loches zu reproduzieren war von essenzieller Bedeutung um sicherzugehen, dass das, was wir beobachtet haben, tatsächlich ein Schwarzes Loch ist. Ohne diese Simulationen und die dahinterliegende theoretische Arbeit wäre nur ein sehr vages und oberflächliches Verständnis der gemachten Beobachtungen möglich gewesen“, erklärte Professor Rezzolla. (Weitere Informationen)

1,17 Mrd. Kernstunden Rechenzeit für nationale Forschungsgroßprojekte

Im Rahmen des 21. GCS Calls for Large-Scale Projects wurden insgesamt 1,17 Milliarden Kernstunden Rechenzeit an 13 nationale Forschungsgroßprojekte vergeben, denen seit Mai d. J. für die nächsten 12 Monate die Rechenkapazitäten der drei GCS-Zentren HLRS, JSC und LRZ zur Verfügung stehen. Die Simulations-Großprojekte kommen aus fast allen Bereichen der Wissenschaft, wie z. B. der Strömungsmechanik, der Hochenergie-, Elementarteilchen- und Festkörperphysik, der Astrophysik, Geochemie, oder der theoretischen bzw. physikalischen Chemie.

Die größte individuelle Rechenzeitzuwendung erhielt ein Simulationsvorhaben aus der numerischen Strömungsmechanik. Die GCS-Rechenzeitkommission genehmigte Herrn Dr.-Ing. Markus Kloker vom Institut für Aerodynamik und Gasdynamik der Universität Stuttgart für sein Projekt LAMTUR (Investigation of Laminar-Turbulent Transition and Flow Control in Boundary Layers) 234 Millionen Kernstunden auf dem HLRS-Supercomputer Hazel Hen. Mit annähernd 190 Millionen Kernstunden auf dem LRZ-Höchstleistungsrechner SuperMUC-NG folgt an zweiter Stelle ein Projekt aus dem Bereich Astrophysik unter Leitung von Prof. Dr. Volker Springel, Direktor des Max-Planck-Instituts für Astrophysik in Garching: „MillenniumTNG: Linking Cosmology and Hydrodynamical Simulations of Galaxy Formation“. (Weitere Informationen)

GCS auf der ISC19

Auch in diesem Jahr wird das GCS auf der vom 16. – 20. Juni 2019 in Frankfurt/Main stattfindenden Internationalen Supercomputing Conference (ISC19) vertreten sein. Neben der Vorstellung von zentrumsübergreifenden User Service und Support-Angeboten, inhouse entwickelten Supercomputing-Tools, interaktiven Simulationen, und Virtual-Reality-Visualisierungen informiert das GCS auf seinem Stand B-1310 in einer bunten Video-Show über die zahlreichen und vielfältigen Forschungsaktivitäten, die von den drei GCS-Supercomputern Hazel Hen, JUWELS und SuperMUC-NG unterstützt wurden und werden. Im Konferenz-Teil der Veranstaltung beteiligen sich zahlreiche GCS-Vertreter in vielfältigen Rollen als Sprecher, Sitzungsleiter, Workshop-Veranstalter und mehr. Der neue GCS-Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller (LRZ), wird im Rahmen einer Sonderveranstaltung (Dienstag, 17.6., 12.30h) eine Präsentation zum Thema „HPC in Germany – An Update from GCS“ geben, und am Dienstagnachmittag lädt das GCS unter dem Motto „Stop being ARTIFICIAL! Let’s have a REAL get-together!“ alle HPC-Freunde zum Informations- und Wissensaustausch im Rahmen einer Happy Hour mit Snacks und Getränken auf seinen Messestand B-1310 ein. (Weitere Informationen)

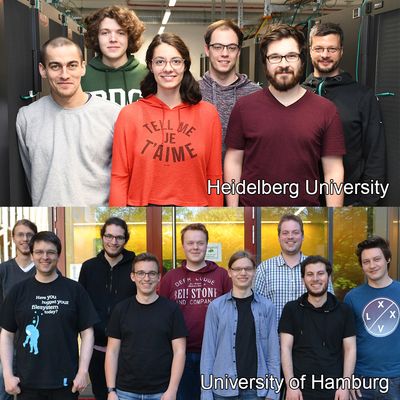

Studentencluster-Wettbewerb @ ISC19: GCS sponsert zwei Studententeams

Das GCS engagiert sich erneut als Sponsor der deutschen Studententeams, die am Studentencluster-Wettbewerb auf der diesjährigen ISC-Konferenz in Frankfurt/Main teilnehmen werden. Die Teams der Universitäten Hamburg und Heidelberg gehören zu den insgesamt 14 Mannschaften aus Afrika, Asien, Europa und Nord-Amerika, die sich für den ISC-Studenten-Wettbewerb qualifizieren konnten. Wie in den letzten Jahren unterstützt das GCS die deutschen Vertreter mit einem finanziellen Zuschuss zur Abdeckung der Reisekosten, zudem engagierte sich die User-Support-Gruppe des Jülich Supercomputing Centres in der Vorbereitungsphase des Wettbewerbs bei technischen Fragestellungen. Beide Mannschaften um ihre Coaches Michael Kuhn (Hamburg) und Aksel Alpay (Heidelberg) sehen sich gut gerüstet für das ambitionierte Unterfangen und gehen voller Zuversicht in den heiß umkämpften, drei Tage dauernden Wettbewerb. Wir wünschen den beiden Teams aus Hamburg und Heidelberg viel Erfolg und insbesondere viel Spaß.

Neuer Webauftritt des GCS

Seit dem 5. Juni präsentiert sich das Gauss Centre for Supercomputing unter der bekannten Adresse www.gauss-centre.eu mit einer neuen, komplett überarbeiteten Website im Internet. Der neue Internetauftritt – der mit der Anpassung des Corporate Designs des GCS einherging – zeigt sich frischer, übersichtlicher, und durch das Hinzufügen weiterer Unterseiten, mittels derer auch dem HPC-fremden Besucher der Website die Rolle und die Aufgaben des GCS dezidiert erklärt werden, deutlich informativer. Insbesondere Besucher, die mit Smartphones oder Tabletcomputern die GCS-Webseite aufrufen, werden den Unterschied sofort bemerken: Der neue Auftritt unterstützt nun auch das sogenannte „Responsive Design“, sprich die Darstellung der Website reagiert auf die Eigenschaften des jeweils benutzten Endgeräts. Wir wünschen viel Spaß beim Erkunden der neuen GCS-Website!

LRZ und DLR kooperieren in „Terra_Byte“

Das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) kooperieren fortan unter dem Titel „Terra_Byte“ bei der Auswertung von Daten, die Erdbeobachtungssatelliten im Zusammenspiel mit weiteren Datenquellen täglich über den Zustand unseres Planeten erfassen. Diese Quellen liefern solch riesige Datenmengen, dass konventionelle Auswerteverfahren längst an ihren Grenzen angekommen sind. Schon jetzt haben die Daten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus die Schwelle von 10 Petabyte überschritten. Bis 2024 werden die Sentinel-Satelliten des Copernicus-Programms mehr als 40 Petabytes an Daten erzeugt haben. Die Verarbeitung dieser „Big Data“ mit modernen Methoden erfordern es, dass sie auf hoch performanten Datenanalyse-Plattformen (HPDA = High Performance Data Analytics) online zur Verfügung stehen. Das LRZ fokussiert sich in der Kooperation auf skalierbare und zuverlässige IT-Dienste und Technologien, Optimierung von Prozessen und Verfahren, Supercomputing und Cloud Computing sowie Verfahren der Künstlichen Intelligenz (KI) und Big Data. (Weitere Informationen)

Neues NIC-Exzellenzprojekt am JSC

Zweimal im Jahr vergibt die NIC-Rechenzeitkommission den Titel "NIC-Exzellenzprojekt" an herausragende Simulationsprojekte. Im April zeichnete die Kommission die beiden Projekte „Reibung von Kohlenwasserstoffen an Oberflächen: Adsorbierte Tensidschichten und amorpher Kohlenstoff“ und „Mikromechanik von Metallen: nicht-affine Verformungen und Phononen“ von Prof. Lars Pastewka (Institut für Mikrosystemtechnik, Universität Freiburg) aus. Seine Arbeitsgruppe untersucht mit Molekulardynamiksimulationen auf den Supercomputern JUWELS und JURECA die Phänomene Reibung und Verschleiß. Reibung ist für zirka 20% des Weltenergieverbrauchs verantwortlich und Verschleiß bestimmt die Lebensdauer mechanischer Komponenten. Ein quantitatives Verständnis dieser Phänomene fehlt bislang, zum einen, weil die grundlegenden Prozesse sich auf vielen Skalen abspielen, aber auch weil die molekularen Prozesse stark von den betrachteten Materialpaarungen abhängen. In Pastewkas Projekten werden großskalige Molekulardynamiksimulationen eingesetzt, um Reibprozesse exemplarisch in ausgewählten Materialsystemen zu verstehen. Die Ergebnisse tragen dazu bei, grundlegende Strukturbildungsmechanismen zu identifizieren, mit dem Ziel, Materialsysteme für energieeffiziente und zuverlässige mechanische Komponenten zu optimieren. (Weitere Informationen)

Girls' (und Boys') Day 2019

Auch 2019 waren an den GCS-Standorten technikinteressierte Jugendliche zu Gast—am LRZ in Garching und am HLRS in Stuttgart nahmen Schülerinnen das angebotene Programm im Rahmen des Mädchen-Zukunftstags Girls‘ Day am 26. März wahr, in Jülich wurde ein gender-neutrales Programm angeboten, zu dem neben 36 Schülerinnen auch 22 Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufen für das Boys‘ Day-Programm begrüßt wurden. Am LRZ konnten junge Damen z. B. erlernen, wie man mit Hilfe von Photogrammetrie virtuelle 3D-Modelle erstellt. Im ersten Schritt schossen die Mädchen Fotos mit ihren eigenen Smartphones oder Digitalkameras. Aus den im Bild festgehaltenen Objekten erstellten sie anschließend ein 3D-Modell. Dieses durften Sie am Ende als Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen. Auch ein Besuch des LRZ Zentrums für Visualisierung und Virtuelle Realität (V2C) und eine Besichtigung des Supercomputers SuperMUC-NG durfte nicht fehlen—genauso wie am HLRS, wo die Schülerinnen den Höchstleistungsrechner Hazel Hen besichtigen konnten und ihnen der Unterschied zwischen einem Supercomputer und einem PC erläutert wurde. Dies erfuhren die Mädchen dank „hands-on“-Arbeiten, indem die jungen Damen PCs auseinanderbauten und dabei erfuhren, welcher Komponenten es bedarf, einen PC am Laufen und funktionsfähig zu halten. Auch am HLRS rundete der Besuch in der CAVE, dem Raum zur Projektion einer 3D-Illusionswelt der virtuellen Realität, das Programm ab.

HLRS-Jahresbericht 2018 verfügbar

Seit wenigen Tagen ist der HLRS-Jahresbericht 2018 veröffentlicht. Er bietet eine umfassende Zusammenstellung der zahlreichen am HLRS stattgefundenen Aktivitäten und Highlights des abgelaufenen Jahres. Ein Schwerpunkt dieses Jahresberichts ist die Unterstützung des HLRS für die computergestützte Ingenieur- und angewandten Wissenschaften, zudem stellt er neue Programme und eingegangene Kooperationen vor, benennt die vorgenommenen Optimierungen des umfangreichen HLRS-Trainingsprogramms und informiert über die tragende Rolle, die die Höchstleistungs-Rechenressourcen des HLRS bei wissenschaftlichen Entdeckungen und in der industriellen Forschung und Entwicklung eingenommen haben. Der Jahresbericht steht als pdf-Datei zum Download bereit. – Eine Version des Jahresberichts in deutscher Sprache wird in Kürze ebenfalls zur Verfügung stehen.

-Regina Weigand